ナイルのLLMOには根拠がある──「検証の場」と「検証したい人」がいる強さとは?

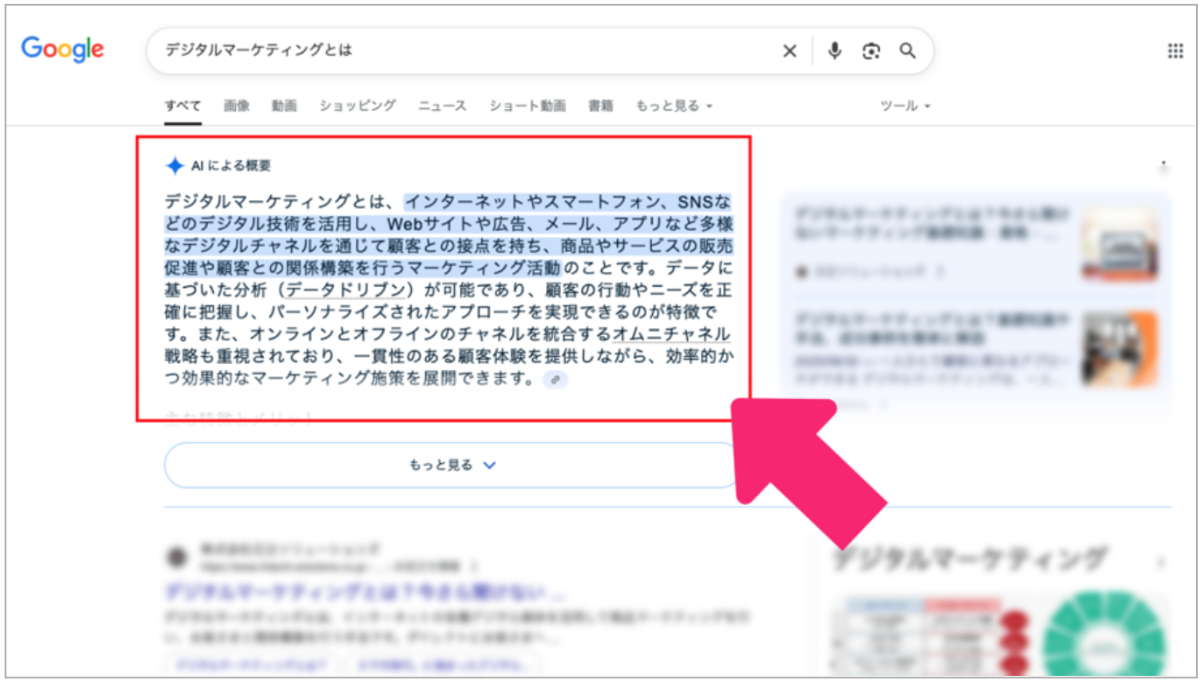

「ChatGPTに相談して旅行プランを決める」「検索したらまずAI要約を読む」――生成AIの登場と普及は、検索エンジンに単語を打ち込み、表示されたURLのリストから情報を集める従来の検索行動を大きく変化させました。

情報を発信する側にも、SEOで上位表示を狙う従来の戦略に加え、生成AIに引用・推薦される情報発信が求められています。

ナイルは、こうした機運をいち早く捉え、生成AIを利用した情報検索に対応する新たなマーケティング手法として「LLMマーケティング」を提唱。

2025年4月から、生成AIに選ばれるサイトづくりを包括的に支援する「LLMOコンサルティング」をスタートしました。

今回は、サービスの提供に際して発足したLLMマーケティングプロジェクトに参画し、リーダーとしてサービスを牽引する細山武揚に、ナイルのLLMOコンサルティングの強みや展望について聞きました。

細山武揚(ほそやま たけあき)(X:@takeaki_ho)

DX&マーケティング事業部 プロジェクト推進ユニット Webコンサルタント

人材系支援会社で大規模BPOセンターのマネージャーを務めるかたわら、独学でWebサイトの運営・成長に成功し独立。複数企業でWebコンサルティングを手がけ、2024年にナイルへ入社。Webコンサルタントとして活躍しながら、LLMOプロジェクトのリーダーとしても事業推進を牽引している。

目次

プロジェクトリーダーとして、LLMOの研究・発信とクライアント支援を担当

──細山さんはLLMOプロジェクトのリーダーとして活躍されていますが、そもそもLLMOってどういうものですか?

LLMOについて説明する前に、まずはLLMマーケティングから説明しますね。

「LLMマーケティング」は、今年(2025年)出てきた新しい概念で、LLM(大規模言語モデル)を活用したマーケティング手法のことです。

LLMマーケティングは、生成AIを活用してデータ分析やコンテンツ制作といった業務を効率化して、マーケティング全般を強化することと、いわゆるLLMO(Large Language Model Optimization:大規模言語モデル最適化)といわれる、AIが回答を出力する際に自社サイトが引用・推薦されるように情報を最適化することとで、大きく2つあります。

そのうちナイルでは、AIに選ばれる状況を作るLLMOにフォーカスした「LLMOプロジェクト」を立ち上げて、LLMOに関する指標の取得方法に関する研究や、ユーザーの検索行動の変化についての調査を行っているところです。

──お客様のLLMOを支援する「LLMOコンサルティング」もスタートしているんですよね。

そうですね。実際にお客様の支援を行うのは各案件の担当コンサルタントですが、「LLMOについてもう少し詳しく知りたい」「サービスの特徴を詳しく教えてほしい」といったご要望があれば、私がクライアントと直接お話することもあります。

LLMOにまつわるウェビナーにも積極的に登壇しているので、サービスインから半年足らずで多くの企業の支援ができていますね。

──ご支援しているクライアントは、どんな経緯でナイルのLLMOコンサルティングを希望されるのでしょう。

やはり、GoogleのAI Overviewsが表示されるようになったのをきっかけに、トレンドの変化を察知して動き出した企業が多いですね。

現時点では、「LLMOや生成AIのことを知っておいたほうが良さそうだけど、よくわからないからサポートしてほしい」「最新情報を一通りキャッチアップして、できることをやっておきたい」といったニーズが大半を占めています。

SEOで蓄積した知見は、LLMOでも活きる

──細山さんがLLMOプロジェクトに参画した理由を教えてください。

ナイルには2024年に入社して、さまざまなクライアントのSEO支援を行っていました。

それ以前は、大規模コールセンターのセンター長をしながら独学でSEOを学び、副業として中小企業のWebコンサルティングを請け負っていたんです。

自分でもサイトを運営しているんですが、その当時から今でも、検索結果を見て調査と効果検証をするのが趣味なんですよ。

その延長で、Googleの検索結果にAI Overviewsが表示されるようになったときにLLMOの研究も始めました。

ところが、コンサルタントとしての本業が忙しくなって、なかなか研究の時間を取れなくなってしまって。

そんなとき、飛翔さん(代表取締役・高橋飛翔)からLLMOプロジェクトについてメンバーの公募があったので、「これだ!」と思ったんです。

業務時間内に好きな研究ができる機会を逃すわけにはいかないので、すぐに手を挙げました(笑)。

──生成AIによってSEOが必要なくなるのでは…という声も耳にしますが、細山さんはどう思われますか。

AI時代の到来で検索の在り方は変わり、従来の対策だけでは、サイトへの流入数が減っているメディアも少なくありません。

そのため、LLMOを意識した検索流入対策が必須であることは確かです。

ただ、LLMは効果測定の方法や指標がまだ確立されていないので、従来のSEOを捨てて、LLMOだけにシフトするのは現実的ではないと考えています。

現状は、SEOとLLMOに並行して取り組むことが望ましいのではないでしょうか。

──SEOとLLMOって、やはり取り組み方や考え方は違うものなのでしょうか?

アプローチや仕組みは異なりますが、メディア運営においては“質の高い情報を届ける”という点で根っこは同じですね。

LLMOもSEOも、正確性・専門性・独自性の高い情報で構成されたコンテンツを掲載すること、最新情報をキャッチアップすること、自社の発信に一貫性を持たせることなど、情報を発信する側がとるべき対策の本質はあまり変わらないというのが私の持論です。

検索エンジンを最適化するSEOの知見が豊富なナイルだからこそ、LLMOでも力を発揮できると思っています。

検証の場があるから、ナイルのLLMOは机上の空論にならない

──「SEOかLLMOか」ではなく、「SEOもLLMOも」の意識が重要なんですね。ただ、LLMOの効果検証方法が確立されていないことは、クライアントの懸念材料になりそうな気がするのですが…。

AI Overviewsの引用数は一部のSEOツールで計測できますが、引用されたユーザーの行動まで追うことはできないのが現状です。

この点がネックで、LLMOにどこまで投資すべきか悩む企業は多いと思います。

しかも、各サイトが抱える課題はさまざまで、LLMOに関する一般的な仕組みや技術が当てはまらないことも多い――つまり、検証してみないとわからないことだらけなのに、検証しにくいのがLLMOだといえます。

──なかなか対応が難しいですね。どうノウハウを作っているんでしょうか。

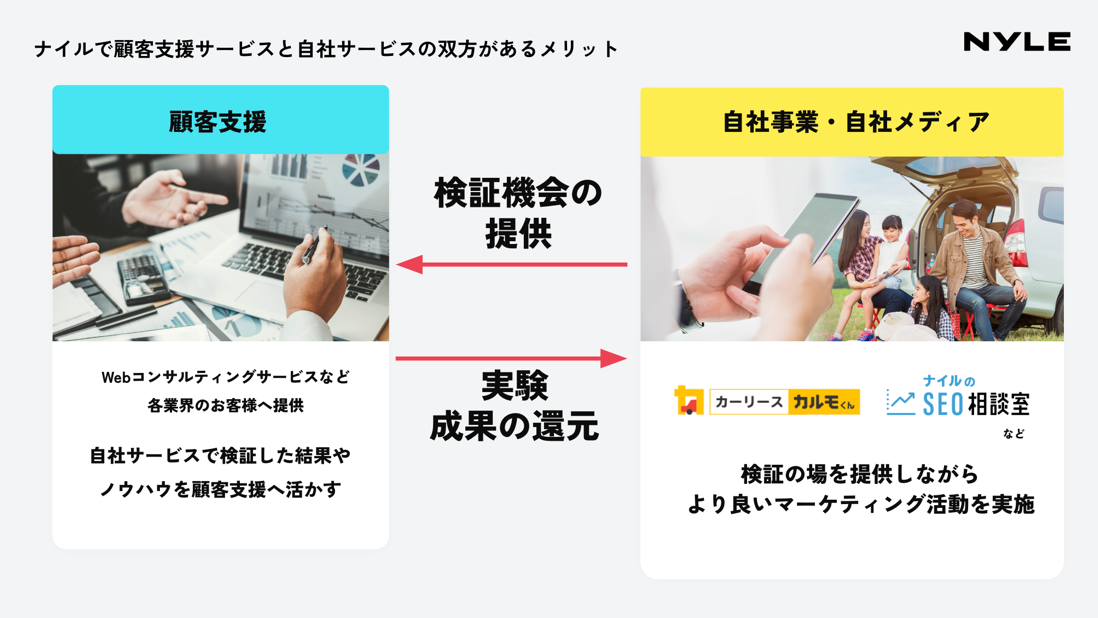

ナイルには自社で運営しているメディアが多くあるので、自社メディアで検証することで事例を作っているんです。

例えば、ChatGPTやGeminiなどで「カーリースのおすすめ」を聞くと、ナイルが運営する「カーリースカルモくん」のサイトがほぼ確実に表示されます。

これは、カルモくんのサイトが比較サイトなどにたくさん掲載されており、自社の商品やサービスの正しい情報が多くの外部メディアに掲載されているので、エンティティ(固有の概念や対象)として認識されやすくなっているからだと考えられます。

また、AI Overviewsの引用においては「ナイルのSEO相談室」で検証させてもらい、手応えを得ました。

このように、さまざまな仮説を実際に試して、結果を知見として蓄積できるのは、ほかにない強みだと思います。

ウェビナーなどでも、自社サイトの具体的な事例をお話すると、興味を持ってくださる方が多いんです。

つまり、実証データにもとづいた話が求められているんだと思うので、その研究を自社のメディアでできることに、ナイルならではの価値があると感じています。

──自社メディアが検証の場として活用できるのは大きいですね!

社内にLLMOを検証したい人がたくさんいて、喜んで検証の場を提供してくれるのもいいなと思っています。

普通、うまくいっているサイトで効果が不確かな実証実験をするなんて、嫌がられても仕方ないんですが、「こういう実験をしたい」と依頼すると快く受けてくれるだけでなく、分析やツールの開発などにも協力してくれるんです。

そういうときに、ナイルは新しいことに挑戦するのが好きな人が多いんだなと思いますね。

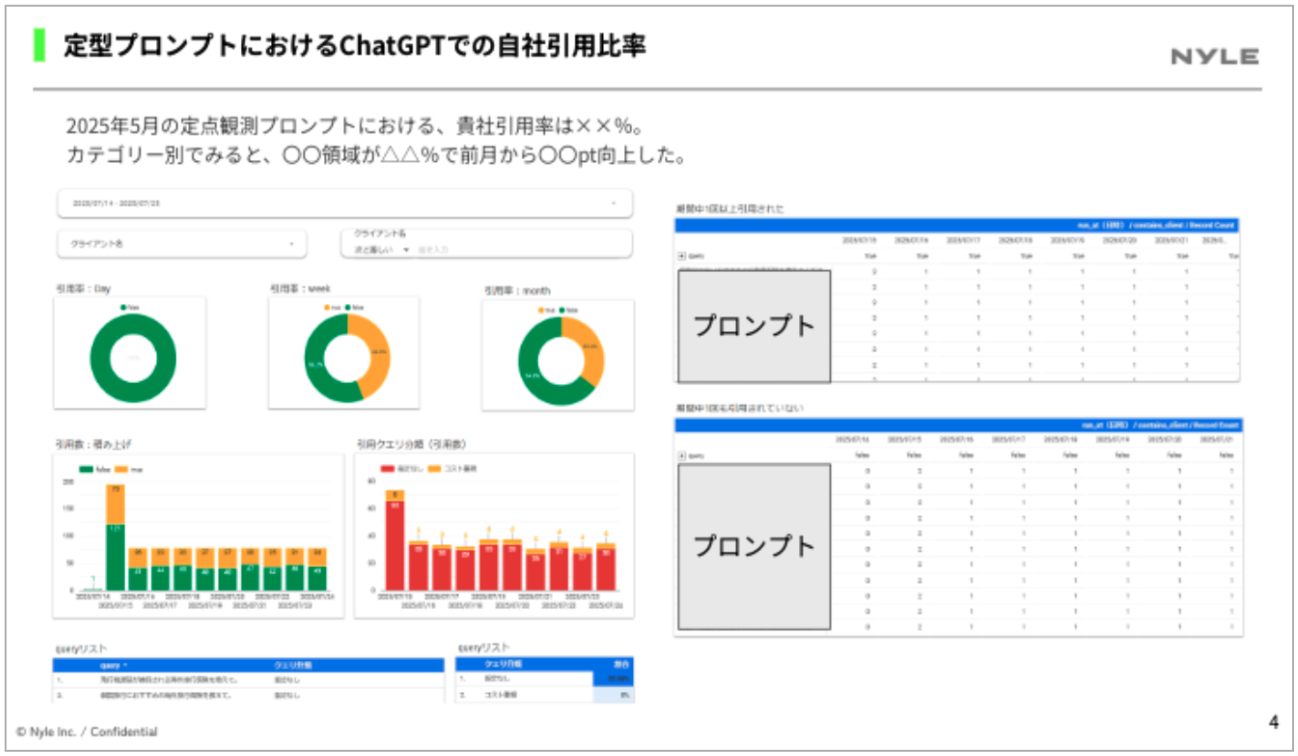

ちなみに、私たちは生成AIの引用数をチェックするオリジナルツールをよく使っているんですが、このツールはLLMOプロジェクトには参加していないメンバーが作ってくれたんです(笑)。

おかげで、日々の引用状況を自動的に確認できるようになって、検証作業が大幅に効率化されました。

こういったさまざまなメンバーの協力のおかげで、クライアントにも根拠のあるデータに基づいた施策をご提案することができています。

──部署も、プロジェクトの垣根もなく、興味のある人が得意分野で力を発揮してくれるのはうれしいですね。

LLMOは第三者(外部)からの評価が引用に関わってくる部分が大きいため、サイト改善と同じくらい広報活動が重要になります。

なので、広報やマーケティングの皆さんに協力をあおぐことも多いんです。

部署や職種を横断してさまざまなメンバーと仕事ができるのは、このプロジェクトの醍醐味のひとつかもしれないですね。

──LLMOプロジェクトは今後どういう方向に進んでいくのでしょうか。

生成AIの引用状況の検証以外でも、作業の自動化が進んでいて、細かな分析にリソースを割けるようになっています。

そのおかげで、ユーザー行動をこれまで以上に深掘りできるようになりました。

まずは、こうしたよりコアな分析データをもとに、ナイルのLLMOコンサルティングの確実性を向上させていくことがプロジェクトの重要な役割だと考えています。

ナイルが変わりゆく時代の最先端を走り続けるための原動力になれるよう、LLMに関する研究と発信を続け、サービスの信頼性を高めていきたいですね。

<DX&マーケティング事業の採用はこちら>

https://herp.careers/v1/nyle/requisition-groups/e1a3ea8f-287e-4fca-9ccd-7db78b6d73f1

<ナイルのLLMコンサルティングの詳細はこちら>

https://www.seohacks.net/service/llmo-consulting/

※本記事に掲載している情報は、公開日もしくは最終更新日時点のものです。